本シンポジウムは、昭和のくらし博物館「戦後80年企画 昭和のくらし博物館の戦争展2025」で展示するリサーチ型プロジェクト「戦争と〈私〉をつなぐ物語を探す」と、 科研・学術変革領域(A)顔身体デザインC01班「死する身体/不在の身体」が共催します。

日 時:2025年9月27日(土)13:30〜16:15(13:00開場)

会 場:鵜ノ木八幡神社社務所(大田区南久が原2-24-1/地図はこちら)*昭和のくらし博物館(大田区南久が原2-26-19)より徒歩2分

定 員:60名 *要申込み(申込フォームはこちら)https://forms.gle/mm7Q8Gxnt3zBMZpq6

参加費:無料 *昭和のくらし博物館を見学される⽅は別途⼊館料(現金のみ)が必要です。博物館受付にてお支払いください。

共 催:顔身体デザインC01「死する身体/不在の身体」、昭和のくらし博物館

趣旨文:

私は「私の身体」である。

着飾る身体、誰かを愛おしむ身体、病を宿す身体、親や子としての身体、この土地に生きる身体、職業人や学生である身体、そしてある国の「国民」である身体……

しかし、現代日本に生きる私/私たちにとって、それが「国家のために死する身体」であると思われていたであろう時代は遠く、容易に想像できない。

実際には、それは親や祖父母、曽祖父母といった世代の近しい人々の身体であったにもかかわらず。そして、いまも世界のさまざまな場所で戦禍が続いているにもかかわらず。

戦地の大切な人を想って書かれた手紙や千人針、戦地で読まれた本、戦後に語られた言葉。私たちは、どうすればそれらを受け止める〈想像力〉をもつことができるのだろう。

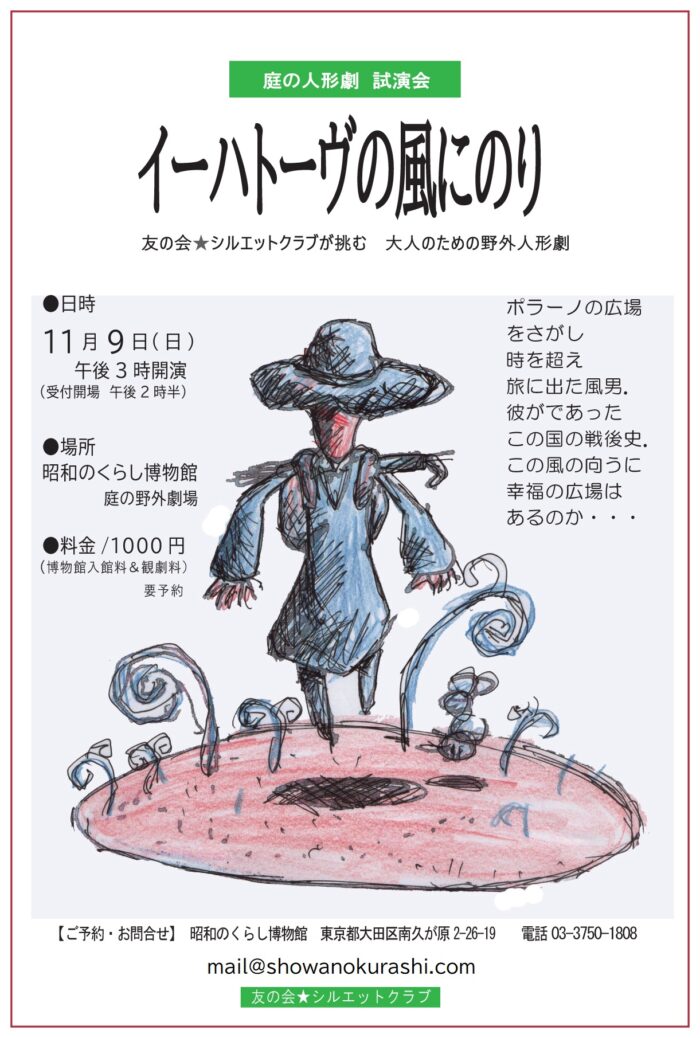

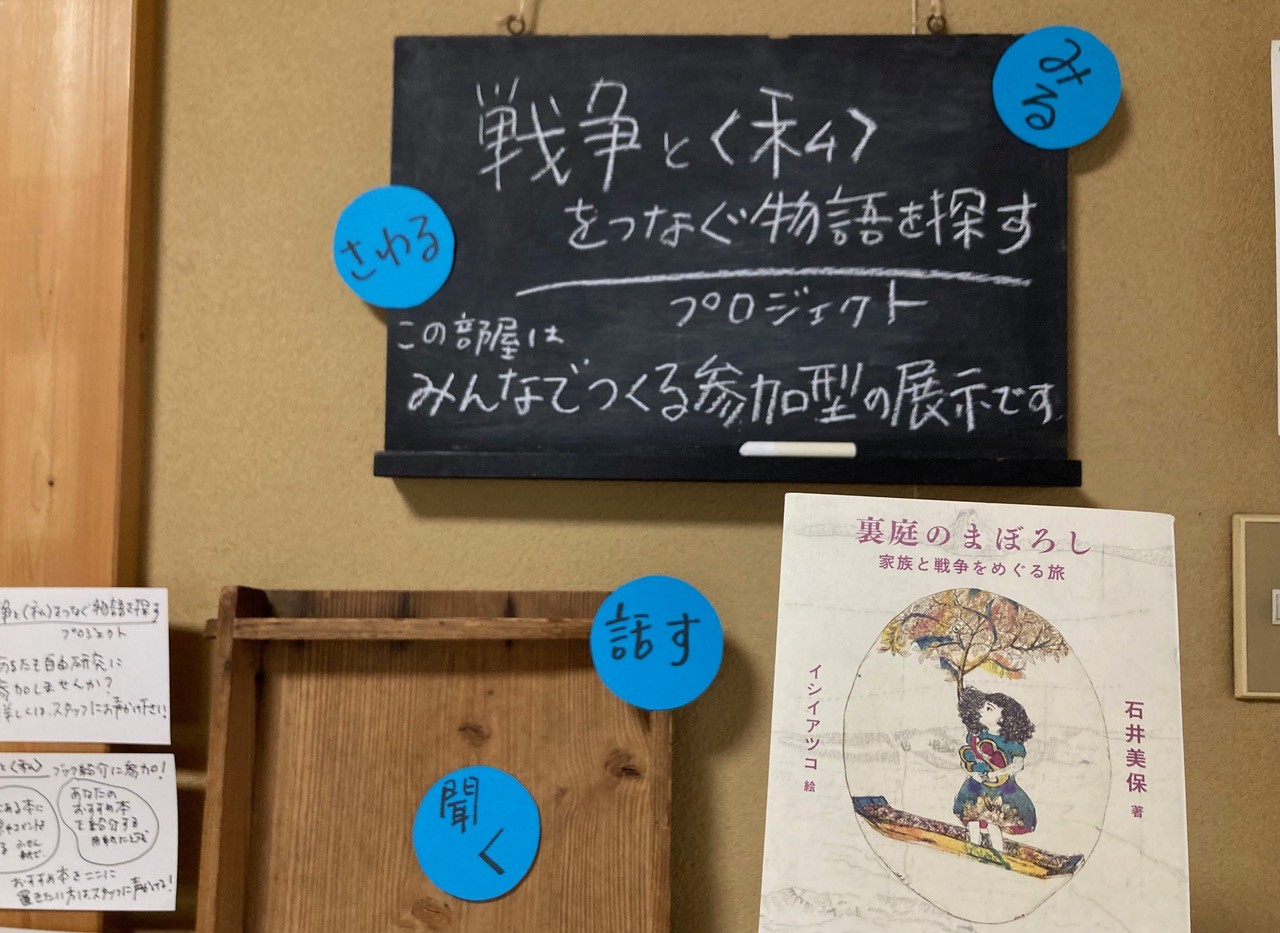

「昭和のくらし博物館の戦争展」は、先の戦禍を生きた市井の人々の痕跡を伝え、考える場として開かれた。本展の関連イベントとして今回は、「戦争と家族史」を調べる旅の途上にある石井美保さんと、沖縄県出身で、戦争をめぐるさまざまな〈私/私たち〉を感じてきた河合文さん、二人の文化人類学者を迎える。彼女たちの話を伺いながら、「戦争と〈私〉をつなぐ物語を探す」活動へのヒントを探っていきたい。

プログラム:

13:30–13:50

丹羽朋子(国際ファッション専門職大学准教授)/下中菜穂(昭和のくらし博物館副館長)

趣旨説明「戦争と〈私〉をつなぐ物語を探す」

13:50–14:50

石井美保

〈私〉の立っている場所から戦争を考える――『裏庭のまぼろし』を題材に

休憩(10分)

15:00–15:30

河合文

戦争記憶の地域差と継承――「大きな物語」と「具体の物語」をつなぐ身体

15:30–16:10

質疑応答・対話

16:10–16:15

まとめと閉会

イベント終了後、昭和のくらし博物館にて「戦後80年企画 昭和のくらし博物館の戦争展2025」を見学できます *本イベント参加者は18時まで滞在可

プロフィール:

石井美保(いしい・みほ)

文化人類学者。これまでタンザニア、ガーナ、インドで精霊祭祀や環境運動についての調査を行ってきた。2020年の夏、アジア・太平洋戦争で戦死した大叔父の遺した手紙を手にしたことから、戦争と家族史について調べ始める。著書に『環世界の人類学』『めぐりながれるものの人類学』『たまふりの人類学』『遠い声をさがして』『裏庭のまぼろし』など。現在、京都大学人文科学研究所教授。

河合 文(かわい・あや)

1983年沖縄県出身。東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所准教授。博士(学術)。専門は文化人類学・生態人類学。マレーシアの狩猟採集民を中心に、人びとの環境認識や資源利用、親族・家族関係の変容、エスニシティや国家制度とアイデンティティの関係について調査を行ってきた。

お問合せ先:kaoshintai.aa@tufs.ac.jp *お申し込み後のキャンセルのご連絡等もこちらのメールアドレスへお願いいたします。

―――――――――――――

科研・学術変革領域(A)顔身体デザインC01「死する身体/不在の身体」

科学研究費補助金学術変革領域(A)「顔身体のデザイン:実践・実証・設計に基づく顔身体の深化と昇華」のいち計画班。生と死にかかわる身体の地域多様性について、文化人類学・芸術等の横断的視点から横断的視点から考察を試みる。猟採集民の弔いや、芸術実践における死の表現、日本画に描かれる身体などをとりあげ、実証と実践をつなぐ取り組みを行っている。(本企画担当:丹羽朋子、河合文)

本科研についての詳細は下記リンク先をご覧ください。