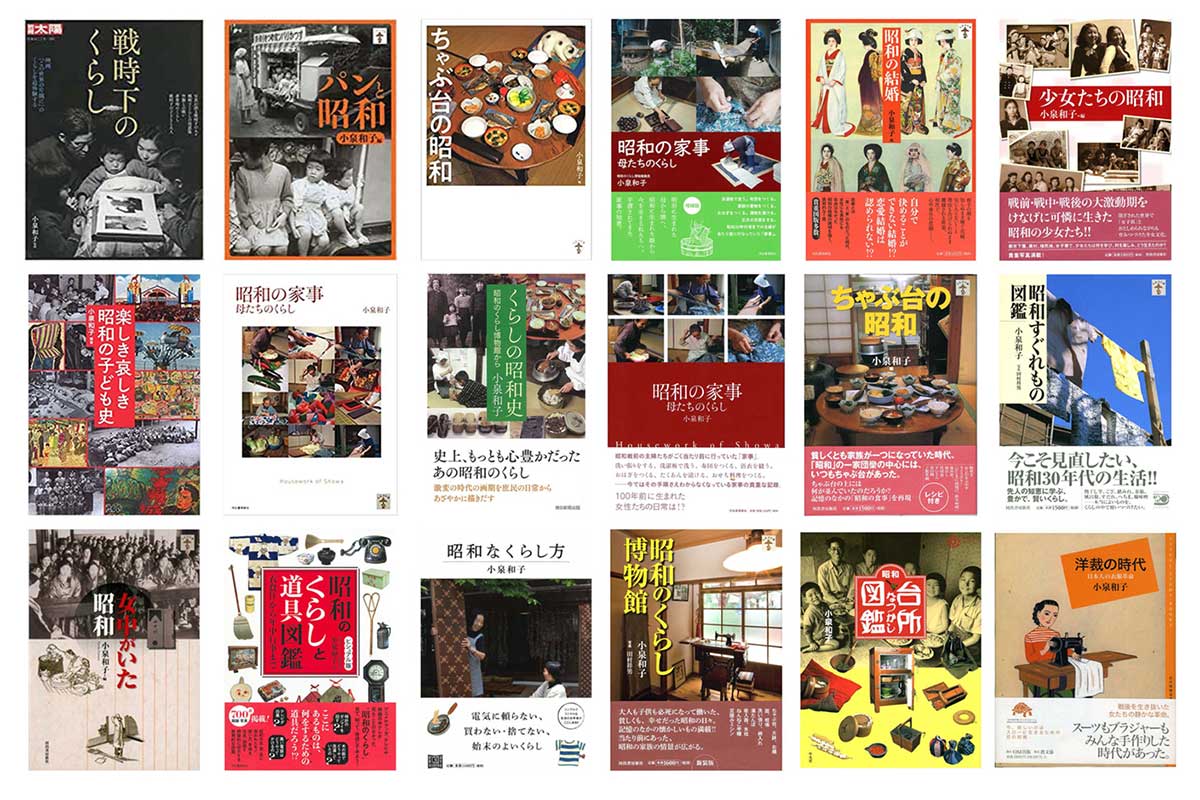

子ども文化や教育研究の視点で、春日明夫氏(東京造形大学名誉教授)が長年に渡って収集してきた戦前・戦時中の玩具から、子どもをめぐるくらしや教育を問います。玩具が私たちに何を語り掛けてくるのか。かつて子ども部屋だったこの部屋で、耳をすませてゆっくりご覧ください。

会 期:2025年8月1日(金)~2026年3月29日(日)

会 場:昭和のくらし博物館 本館2階子ども部屋

概 要:「ごあいさつ」より

戦後80年・特別展「戦争と子どもたち」

いつの時代にも子どもたちの傍らにある玩具や絵本などには、その時代ごとの暮らしや文化、教育や社会のねらいが現れています。それは戦時中でも、終戦直後でも同じです。昭和100年、戦後80年となる節目の本年度、昭和の子どもをめぐる玩具や絵本や文具などの実物資料を観ながら、「子どもの暮らしや文化」の昭和史をめぐって、「戦争の悲惨さや平和の尊さ」、そして「子どもたちの現状や未来のくらし」などについて考えてみませんか。

大正期から昭和初期まで、大正デモクラシーやモダニズムの流れの中で、児童中心主義思想などの影響によって子どもの人権の尊重が提唱され、児童文学や児童芸術が盛んになりました。この時期は言論や表現の自由が制限されておらず、子どものための自由な雰囲気の文化活動、学校や社会での自由教育運動とその活動が盛んでした。しかし、昭和10年頃からの日本は戦争体制遂行のために政府や軍部の厳しい統制と圧力がかかり、さらに忠君愛国主義や軍国主義における戦意高揚(プロパガンダ)によって戦争体制の士気を高める国策に変貌しました。もちろん学校教育制度と内容、学校外の社会教育も一変し、学校においては軍事教練を中心とした錬成教育が行われました。当然のことながら、当時の子どもの暮らしや遊びは勿論のこと、子どもたちの身の回りの玩具や絵本、絵雑誌、文具や生活用品まで戦時体制一色に変わりました。

本展で展示されている実物資料を観ると、その時代の世相や教育観がよく分かります。展示されている玩具や絵本は「無言」ですが、されど、その時代を「正直に証言」してくれています。この特別展を通じて、激動の昭和時代を子どもの文化という視点から包括的に捉え、「平和と子どもたちの未来」について一緒に考えてみましょう。

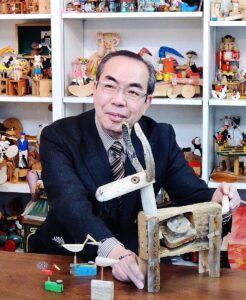

春日明夫(芸術学博士 東京造形大学名誉教授)

プロフィール

1953年東京生まれ。東京造形大学名誉教授。芸術学博士、

研究の一環として世界の玩具や遊具、

■春日明夫氏講演会 10月26日(日)

「子どもをめぐる戦時下の造形~子どもは何を見て、どう信じていたのか」

会期:8月19日(火)~12月28日(日)